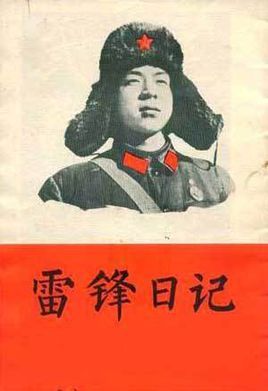

在泛黄的书页间,一个22岁青年用最朴素的文字勾勒出生命应有的高度。翻开《雷锋日记》,扑面而来的是一个普通士兵在时代洪流中对生命意义的真诚叩问。在物质极大丰富的今天,重读这些褪色的文字,那些关于螺丝钉、砖块、雨衣的故事竟焕发出超越时空的生命力,直指当代人内心最深处的精神渴求。

一、解构英雄:平凡中的非凡光芒

雷锋在日记中反复强调:“我要像柳树那样,插到哪里都能活。”这种生存智慧在当代职场中具有非同一般的现实意义。当我们在职业选择中患得患失、成为脱不下长衫的孔乙己时,雷锋用干一行爱一行的执着给出了答案。他擦拭汽车时的专注、学习拖拉机时的热情、整理图书时的细致,构成了一个劳动者最动人的画像。他那“对待同志要像春天般温暖”的处世哲学,在人际关系日益疏离的今天更显珍贵。在那个把雨衣让给大嫂的雨夜,那份悄悄为战友补好的棉裤,那些深夜伏案代写的家书,折射出人性最温暖的光辉,这种超越功利的善意,恰是治愈现代社会冷漠症候的良药。此外,对知识如饥似渴的追求,使雷锋始终保持着精神成长的生命力,他床头永远放着《毛泽东选集》和各类技术书籍,用挤出来的时间在驾驶室、路灯下坚持学习,这种终身学习的态度在知识迭代加速的今天依然是应对时代变革的根本之道。

二、重构英雄:精神遗产的现代转化

消费主义浪潮中的利己主义困境,使得雷锋精神常被误读为不合时宜的道德高标。但细读日记会发现,雷锋的利他行为始终伴随着清醒的自我认知。他既非苦行僧式的自我牺牲,也非表演式的道德作秀,而是将集体利益与个人价值完美统一的智者。数字时代的道德实践需要新的载体,当代青年正在用随手公益践行雷锋精神:朋友圈的公益募捐、顺风车里的善意搭载、网络空间的理性发声等,这些碎片化的善意汇聚,构成了新时代的道德图景,与雷锋把有限生命投入无限服务的理念一脉相承。个人价值与社会责任从来不是非此即彼的选择,雷锋在日记中写道:“机器由许许多多的螺丝钉连接和固定,才成了一个坚实的整体。”这种既保持个性又融入集体的智慧,为当代青年提供了破解躺平与内卷困局的钥匙。

三、永恒的青春:超越时空的精神共振

在雪域高原的边防哨所,80后战士用热血浇筑永不褪色的界碑誓言;在抗疫前线,90后护士的防护服上写着“武汉加油”前来报到;在贵州深山的支教课堂,00后教师用青春续写永不生锈的螺丝钉故事。这些新时代的雷锋,用行动证明崇高永远不会过时,只是需要与时俱进的表达方式。在市场经济与精神文明的辩证关系中,雷锋精神也同样展现出惊人的包容性,企业家将服务社会写入公司章程,外卖骑手自发组建公益救援队,这些实践都在拓展雷锋精神的经济伦理维度,证明商业文明与道德追求可以共生共荣。构建新型道德共同体,需要超越符号化的道德偶像崇拜,当我们不再把雷锋视为遥不可及的圣人,而是看作每个普通人都能抵达的精神彼岸,雷锋精神才能真正融入民族血脉,成为代代相传的文化基因。

合上泛黄的日记本,窗外的城市灯火通明。那个永远22岁的青年,用最朴素的文字在时间长河中投下永恒的精神坐标。在这个价值多元的时代,雷锋精神不应是博物馆里的道德标本,而应成为流动在每个人血液中的精神密码。当我们把“为人民服务”转化为具体的职业伦理,将助人为乐升华为现代公民素养,雷锋的青春之歌就会在新时代继续传唱。这或许就是重读《雷锋日记》给予我们最珍贵的启示:伟大往往诞生于平凡,而真正的永恒,永远在当下的实践中扎根与生长。

文图 | 郑晓青

审核 | 姜孟雪 李依莲